AIライティングや画像生成、RAG(Retrieval Augmented Generation)の活用が広がる中で、「生成されたコンテンツが著作権を侵害していないか」「どのように利用すれば安全か」といった不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

特に、AI生成物の権利関係や、RAG利用時の情報参照における法的リスク、画像ライセンスの複雑さ、そしてファクトチェックと著作権・肖像権の関連性など、曖昧な理解にとどまっている方もいるかもしれません。

この記事では、AIコンテンツ制作における著作権の実務的な側面、RAG利用時の注意点、AI生成画像の安全な取り扱い、そしてファクトチェックと法的リスク回避の視点について、具体的な事例や分かりやすい解説を交えながら詳しく解説します。

AIコンテンツと著作権の基礎知識:生成物の権利と利用範囲

AI技術の進化により、様々なコンテンツが容易に生成されるようになりました。しかし、その生成物が誰の著作物になるのか、既存の著作物を学習したAIの生成物が法的に問題ないのかといった疑問の声も聞かれます。

ここでは、AI生成物と著作権の基本的な考え方、そして著作権侵害の判断基準について解説します。

AI生成物に著作権は発生するのか? 人間の関与が鍵

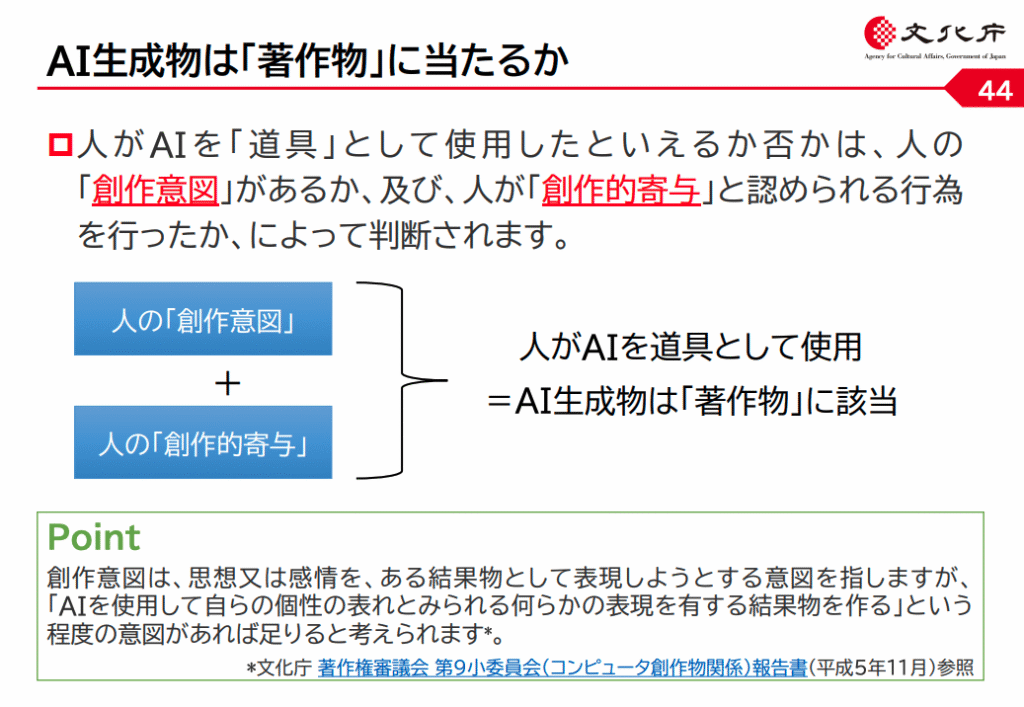

AIが完全に自律的に生成したコンテンツには、現状の日本の著作権法では著作権が発生しないという見方が一般的です。

著作権法は「思想又は感情を創作的に表現したもの」を著作物と定めており、そこには人間の創作意図や寄与が不可欠であると解釈されています。AIが自動的に生成した文章や画像は、AIが人間の指示に基づいてデータパターンを学習し、出力した結果と位置づけられることが多いです。

一方で、人間がAIを道具として利用し、その生成物に人間の創作的な意図や修正が加えられている場合は、人間の著作物として認められる可能性があります。

具体的には、AIが生成したアイデアを基に人間が構成を練ったり、AIが生成した画像を人間が加工したりするケースなどが考えられます。AI生成物を活用する際は、人間の関与度合いが著作物性を判断する上で重要な要素になると言われています。

- AI単独生成物: 著作権発生は限定的

- 人間+AI共同制作: 人間の創作性が認められれば著作物となる可能性

既存著作物のAI学習と著作権法の関係|情報解析の例外

AIがコンテンツを生成する過程では、膨大な量の既存のテキストや画像を学習データとして利用しています。この学習行為が著作権侵害にあたるのかどうかは、国際的にも議論が続いている論点です。

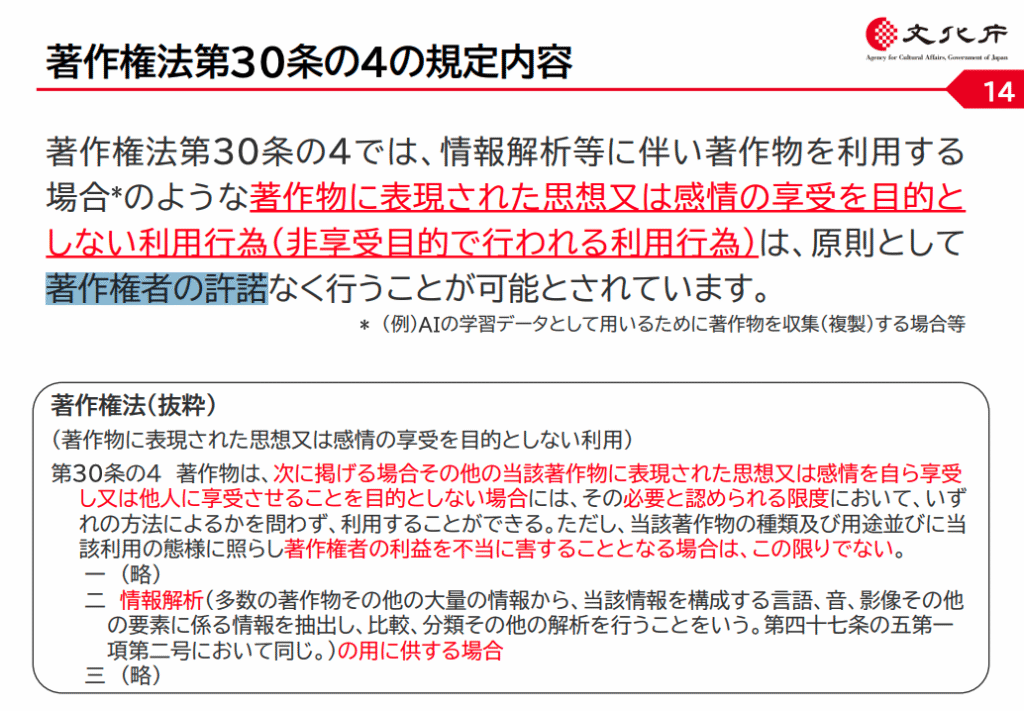

日本の著作権法では、著作権法30条の4において、情報解析を目的とする著作物の利用について、原則として著作権者の許諾なく利用できる旨が定められています。

この規定は、AIによる学習行為を著作権侵害としないための法的根拠の一つとされています。ただし、この条文が適用されるのは、著作物の表現それ自体を享受したり、利用したりする目的ではない場合に限られます。

AIが学習した結果として、既存の著作物と酷似したコンテンツを生成した場合や、著作権者の利益を不当に害するような利用が行われた場合には、別途著作権侵害が問われる可能性も指摘されています。

著作権侵害の基本的な判断基準|「依拠性」と「類似性」

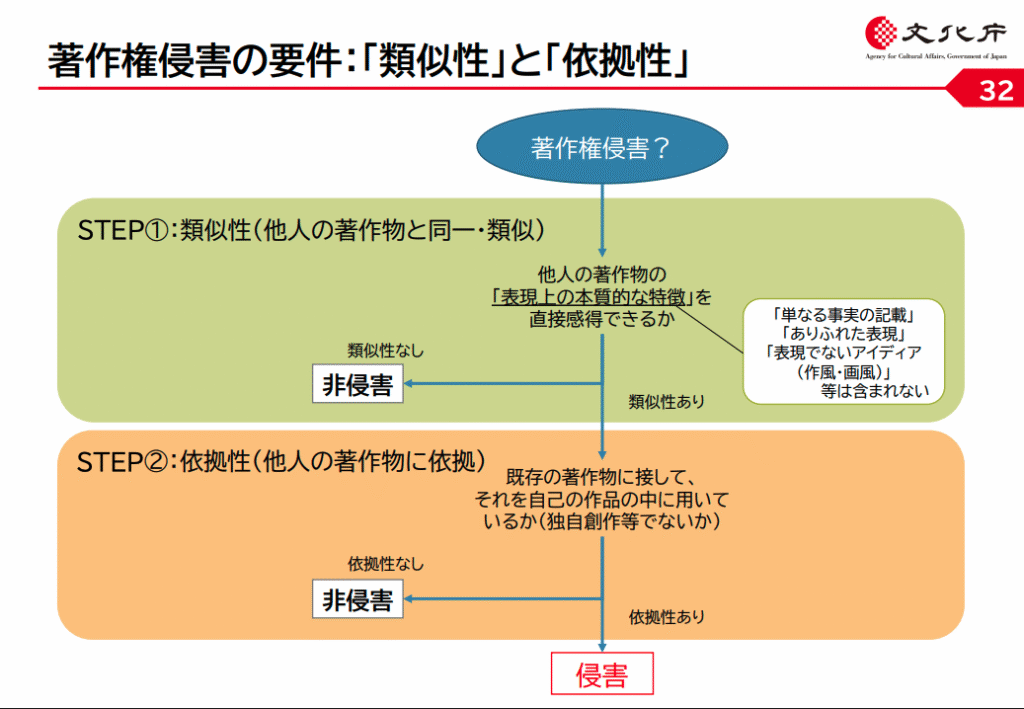

AI生成コンテンツが著作権侵害にあたるかどうかを判断する際には、主に「依拠性」と「類似性」という二つの基準が用いられます。

依拠性とは、既存の著作物から表現を借りて創作したことを指し、類似性とは、既存の著作物と表現が似ていることを意味します。AIが学習データとして既存の著作物を利用している場合、依拠性は認められやすい傾向にあると言われています。

問題となるのは類似性です。AIが生成したコンテンツが、偶然既存の作品と似てしまうこともあります。しかし、その類似性が著作権法上の「実質的類似性」と判断されるほどであれば、著作権侵害となるリスクが高まります。

- 依拠性: 既存の著作物からインスピレーションを得ているか

- 類似性: 表現がどの程度似ているか(実質的類似性があるか)

RAG利用時の著作権リスクを回避するには?

RAG(Retrieval Augmented Generation)は、大規模言語モデル(LLM)が外部のデータベースや文書から情報を検索し、その情報を基に回答を生成する技術です。

これにより、LLMが学習していない最新の情報や専門性の高い情報を活用できるようになります。しかし、RAGの利用においても、著作権に関するリスクを理解し、適切に対処することが重要です。

RAGの仕組みと著作権|参照情報の取り扱い

RAGは、ユーザーの質問や指示に応じて、関連する情報を外部の知識ベースから取得し、その情報を参照しながらLLMが回答を生成する仕組みです。

このプロセスでは、LLMが参照する外部情報が既存の著作物であることが多く、その著作物の利用方法が著作権法に抵触しないかが問題となります。特に、外部情報をそのまま引用したり、言い換えたりする際に、引用のルールを逸脱すると著作権侵害のリスクが生じると言われています。

RAGは、LLMの「幻覚(ハルシネーション)」と呼ばれる事実と異なる情報を生成する問題を軽減する効果も期待されています。しかし、参照する情報が著作物である以上、その利用には細心の注意を払う必要があり、法的側面からもRAGの利用を検討することが求められます。

著作権法30条の4と47条の5

RAGの利用においては、先ほど紹介した著作権法30条の4(情報解析)と、47条の5(軽微利用)の適用が議論されることがあります。

著作権法30条の4は、情報解析の用に供するために著作物を利用する場合、著作権者の許諾なく利用できると定めています。これは、RAGが情報を参照・分析する行為に適用される可能性がありますが、あくまで「情報解析」が目的であり、その情報をそのまま利用して公衆に提供する行為には適用されないと考えられています。

一方、著作権法47条の5は、検索サービスなどで著作物の一部を軽微な範囲で利用する場合に、著作権者の許諾なく利用できると定めています。RAGが生成するコンテンツが、参照元の著作物からごく一部を引用し、それが全体のごく一部にすぎない「軽微な利用」と判断される場合、この条文が適用される可能性もあります。

しかし、どこまでが「軽微」と判断されるかは曖昧な部分が多く、慎重な判断が求められるところです。日本新聞協会は、検索連動生成AIが著作権を侵害する可能性について声明を発表しており、RAGの利用においても、その生成物が著作権者の権利を不当に害しないよう配慮することが重要であると示されています。

RAG利用における引用と盗用の線引き

RAGを利用してコンテンツを生成する際、参照元の情報を適切に引用することが重要です。著作権法では、公正な慣行に合致し、引用の目的上正当な範囲内であれば、著作物を引用して利用することが認められています。

引用の要件としては、引用部分が明確に区別されていること、引用元が明記されていること、主従の関係が明確であること(自分の著作物が主で、引用部分が従であること)などが挙げられます。

RAGが生成したコンテンツが、参照元の情報をそのまま、あるいはごくわずかな変更で大量に利用している場合、それは引用ではなく盗用とみなされるリスクがあります。特に、参照元のコンテンツが有料コンテンツである場合や、コンテンツの核となる部分をそのまま利用している場合は、著作権侵害となる可能性が高まります。

RAGを利用してコンテンツを生成する際は、生成された内容を必ず確認し、参照元の情報との類似性を慎重に評価することが、盗用リスクを回避するために不可欠です。

- 参照元情報の著作権に配慮する

- 引用ルール(明示、主従関係)を守る

- 「軽微な利用」の範囲を慎重に判断する

AI生成画像の著作権と肖像権

AI技術は、テキストだけでなく画像生成の分野でも目覚ましい進歩を遂げています。AIが生成した画像は、デザインやマーケティングなど様々な分野で活用されていますが、その利用には著作権や肖像権といった法的側面への注意が必要です。安全にAI生成画像を利用するためのポイントを解説します。

AI生成画像に著作権は発生するのか? 人間の創作性がポイント

AIが生成した画像についても、テキストと同様に、日本の著作権法上は人間の創作意図や寄与がなければ著作物とは認められないという見方が一般的です。完全にAIが自律的に生成した画像は、著作物性が否定される可能性が高いと言われています。

しかし、人間がプロンプトを工夫したり、生成された画像を加工・修正したりして、独自の創作性を付与した場合は、その部分に人間の著作権が認められる可能性があります。

AI画像生成ツールを使って、特定のテーマに基づいた画像を複数生成し、その中からイメージに合うものを選択。さらに色調補正や構図の調整を行った場合、最終的な画像は、AIの出力に個人の創作的な選択や修正が加わっているため、著作物として認められる可能性が高まると考えられます。

AI生成画像を商用利用する際は、人間の創作的な寄与がどれだけあるかを意識することが重要です。

既存画像の学習と著作権侵害リスク

AI画像生成モデルは、インターネット上の膨大な画像を学習データとして利用しています。この学習行為自体は、著作権法30条の4の情報解析の範囲内で適法とされることが多いです。

しかし、学習結果として生成された画像が、特定の既存の著作物と「実質的に類似」している場合、著作権侵害となるリスクが発生します。特に、特定の画風やキャラクター、著名な作品の構図などを模倣するようなプロンプトを与えた場合、そのリスクは高まると言われています。

AI画像生成ツールの中には、特定のアーティストの画風を模倣する機能を持つものもありますが、これを利用して生成された画像が、元となるアーティストの著作権を侵害する可能性も指摘されています。

AIで生成した人物画像が、既存の有名人に酷似している場合などは、公開を断念した方が良いでしょう。AI生成画像が意図せず既存の著作物や人物に似ていないか、最終的なチェックを怠らないことが重要です。

肖像権・パブリシティ権への配慮

AIが生成する画像には、特定の人物の顔や特徴を模倣したものや、実在の人物に似た画像が含まれることがあります。このような画像を利用する際には、著作権だけでなく、肖像権やパブリシティ権への配慮も必要です。

肖像権は、人が自身の容姿をみだりに撮影されたり、公表されたりしない権利であり、パブリシティ権は、有名人の氏名や肖像が持つ経済的価値を保護する権利を指します。

AIが生成した画像であっても、特定の人物を識別できるような場合や有名人の肖像を連想させるような画像であれば、これらの権利を侵害する可能性があります。

特に、商業目的で利用する場合には、より厳格な注意が求められます。AI画像生成ツールを利用する際は、実在の人物や有名人を特定できるような画像を意図的に生成したり、それを利用したりすることは避けるべきです。不特定多数の人物を生成する場合でも、特定の個人が特定されないよう、細心の注意を払うことが大切です。

- AI単独生成か、人間の創作的関与があるか?

- 既存の著作物と実質的に類似していないか?

- 特定の人物や有名人を想起させるものではないか?

- 肖像権・パブリシティ権を侵害する可能性はないか?

ファクトチェックと法的リスク回避

AIが生成するコンテンツは、その品質が向上している一方で、誤情報(ハルシネーション)を含むリスクが常に存在します。特に、著作権や肖像権といった法的リスクを回避するためには、生成されたコンテンツのファクトチェックが不可欠です。ここでは、AIコンテンツにおけるファクトチェックの重要性と、それに伴う法的リスクの回避策について解説します。

AI生成コンテンツの誤情報リスク|ハルシネーションに注意

大規模言語モデル(LLM)は、学習データに基づいて情報を生成するため、学習データに偏りがあったり、古い情報が含まれていたりする場合、誤った情報や不正確な内容を出力することがあります。

これを「ハルシネーション」と呼びます。例えば、存在しない引用元を生成したり、統計データが誤っていたりするケースが報告されています。

コンテンツ制作者がAI生成コンテンツをそのまま公開した場合、それが誤情報であれば、読者に不利益を与えるだけでなく、企業の信頼性を損なうことにもつながります。誤った情報が名誉毀損やプライバシー侵害に該当する場合、法的な責任を問われる可能性もあります。AIの出力はあくまで「参考」として捉え、最終的な情報の正確性は人間が担保する必要があると言えます。

ファクトチェックの具体的な手法|信頼できる情報源で裏付けを

AI生成コンテンツの誤情報リスクを軽減するためには、徹底したファクトチェックが不可欠です。

具体的な手法としては、まずAIが参照した情報源(RAGの場合は特に)を確認し、その情報源が信頼できるものであるかを検証します。公的機関の発表、専門家の意見、一次情報源などを優先的に確認することが推奨されます。

AIが提示した情報が複数の信頼できる情報源で裏付けられているかを確認することも大切です。一つの情報源のみに依存せず、複数の角度から情報を検証することで、誤情報の可能性を低減できます。

最新の情報が必要なコンテンツについては、AIの学習データが古い可能性も考慮し、常に最新の情報を手動で確認する習慣をつけることが重要です。地道な作業ですが、コンテンツの信頼性を確保するためには欠かせないプロセスと言えるでしょう。

名誉毀損・プライバシー侵害リスク|表現のチェックは必須

AIが生成するコンテンツには、意図せず他者の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したりする内容が含まれるリスクもあります。

例えば、AIが実在の人物に関する誤った情報を生成し、それが公にされた場合、名誉毀損に該当する可能性があります。個人を特定できる情報や公開されるべきではない情報がAIによって生成され、それが公開されてしまうと、プライバシー侵害のリスクが生じます。

これらのリスクを回避するためには、AIが生成したコンテンツの内容を公開前に厳しくチェックすることが必須です。特に、人名、企業名、特定の組織名など、固有名詞が含まれる場合は、その情報が事実に基づいているか、かつ公開しても問題ない情報であるかを慎重に確認する必要があります。

AIコンテンツ制作においては、常に法的リスクを意識し、不適切な表現がないかを多角的に検証する体制を整えることが求められます。

- AI生成情報は鵜呑みにしない

- 参照元情報を確認し、信頼性を検証する

- 複数の情報源で裏付けを取る

- 人名・固有名詞の正確性と公開可否を確認する

AIコンテンツ制作における契約

AI技術を活用したコンテンツ制作が広がる中で、AIツールの利用規約や、生成されたコンテンツのライセンス表記について理解を深めることは非常に重要です。適切な契約とライセンス管理は、将来的なトラブルを未然に防ぎ、安心してコンテンツを公開・利用するために不可欠な要素となります。

AIツール利用規約の確認→商用利用の可否をチェック

AIツールを提供する各社は、それぞれ独自の利用規約を定めています。これらの規約には、AIが生成したコンテンツの著作権の帰属、商用利用の可否、学習データの取り扱いなどが明記されています。

あるツールでは生成されたコンテンツの著作権がユーザーに帰属するとされている一方で、別のツールではツール提供者に帰属する場合や利用に制限がある場合もあります。

AIツールを利用する際には、必ず利用規約を確認し、特に商用利用を予定している場合は、そのコンテンツをどのように利用できるのかを明確に理解しておくことが重要です。商用利用が許可されていない画像を使ってしまうといった事態を避けるためにも、利用開始前に規約を十分に確認する習慣をつけることが大切です。

AI生成コンテンツのライセンス表記→透明性を確保する

AIが生成したコンテンツを利用する際、そのコンテンツのライセンスをどのように表記すべきかは、現状明確なルールが定まっていない部分もあります。しかし、可能な限り透明性を確保し、将来的な誤解やトラブルを避けるために、ライセンス情報を明記することが推奨されます。

例えば、AIツールを利用して生成したコンテンツであることを明記したり、「AI生成」といったタグを付与したりする方法が考えられます。

特に、商用利用するコンテンツや、第三者に提供するコンテンツについては、そのコンテンツがAIによって生成されたものであることを明確に伝えることで、利用者の誤解を防ぎ、信頼性を高めることにつながります。

AI生成コンテンツに人間の創作的な寄与がある場合は、その旨も併記することで、著作権の帰属をより明確にできると言われています。

共同制作における権利関係→事前の合意が重要

AIコンテンツの制作は、一人で行われるだけでなく、複数のクリエイターや企業が共同で行うケースも増えています。共同制作の場合、AIが生成したコンテンツの著作権や利用権が、参加者間でどのように分配されるのかを事前に明確にしておくことが非常に重要です。

プロンプト作成者、AIツール操作者、コンテンツ編集者など、それぞれの役割と創作的な寄与度合いに応じて、権利の帰属や収益分配に関する合意を形成する必要があります。

共同制作におけるトラブルを避けるためには、プロジェクト開始前に、書面による契約を締結することが強く推奨されます。契約書には、著作権の帰属、利用範囲、収益分配、責任の所在などを具体的に明記し、参加者全員が合意した上で制作を進めることが大切です。

AIコンテンツ制作の現場では、このような契約の重要性がますます高まっていると言えるでしょう。

まとめ

AIを活用したコンテンツ制作は、私たちの創造性を大きく広げる一方で、著作権や肖像権、ファクトチェックといった法的・倫理的な課題も伴います。AIが生成したコンテンツの著作物性については、人間の創作意図や寄与が重要視されており、完全にAIが自律的に生成したコンテンツには著作権が発生しないという見方が一般的です。

RAGを利用する際には、著作権法30条の4や47条の5の適用が議論されますが、引用と盗用の線引きには細心の注意が必要とされています。AI生成画像を利用する場合、既存の著作物との類似性だけでなく、肖像権やパブリシティ権への配慮も欠かせません。AI生成コンテンツの誤情報リスクを回避するためには、徹底したファクトチェックが不可欠であり、名誉毀損やプライバシー侵害のリスクも常に意識する必要があります。

AIを活用したコンテンツ制作では、著作権リスクの判断やファクトチェックに多くの時間と労力がかかることがあります。しかし、AIを賢く活用することで、これらの課題を効率的に管理し、高品質なコンテンツを量産することも可能です。安全性を保ちつつ、効率的なコンテンツ制作を進めるための具体的な方法について、さらに深く検討してみることが推奨されます。

AIツールの利用規約を事前に確認し、生成されたコンテンツのライセンス表記を適切に行うこと、そして共同制作においては権利関係を明確にする契約を締結することが、安心してAIコンテンツを制作・利用するための鍵となります。これらの点を理解し、実践することで、AIを安全かつ効果的に活用し、信頼性の高いコンテンツを安心して制作できるようになるでしょう。

参考資料

- 令和6年度著作権セミナー「AIと著作権Ⅱ」 講義資料

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_02.pdf - AIと著作権について

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html